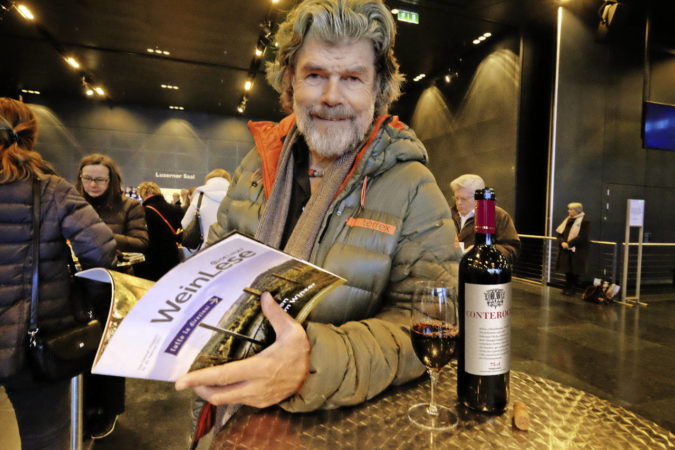

Unternehmer Ubbo de Witt gehört zu den Pionieren der Windenergie in Deutschland. Als Inhaber und Geschäftsführer der Projekt Firmengruppe entwickelt und realisiert er Windparks im In- und Ausland. Neben Wind gehört Wein zu seinen Leidenschaften. Wir trafen ihn auf ein Glas im Café Blätterteich in Oldenburg.

Der gebürtige Ostfriese Ubbo de Witt lebt gemeinsam mit seiner Lebens- und Geschäftspartnerin Heike Kröger in Oldenburg, wo das Unternehmerpaar vier Kinder grossgezogen hat. Nach dem Abitur absolvierte Ubbo de Witt an der Universität Oldenburg ein Physikstudium. 1993 gründet er die Projekt GmbH, die sich mit der Projektierung und Realisierung von Windenergieanlagen befasst. Die Projekt GmbH figuriert heute zusammen mit mehreren Tochterfirmen unter dem Dach der Projekt Firmengruppe. Domizil ist seit 2011 ein Bürogebäude im Passivhaus-Standard in Oldenburg. In seiner Freizeit geniesst Ubbo de Witt am liebsten Aktivitäten in freier Natur im Kreis der Familie: Fahrradfahren, Segeln, Teetrinken und Strandspaziergänge in Brasilien, wo Ubbo de Witt und Heike Kröger seit über zehn Jahren über eine Tochterfirma Windenergieprojekte entwickeln und auf über 200 Hektar nachhaltige Forstwirtschaft und Aufforstung betreiben.

Ubbo de Witt, Sie gehören zu den Windenergie-Pionieren, Delinat nimmt für sich eine solche Rolle beim biologischen Weinbau in Anspruch – eine Art Seelenverwandtschaft?

Pioniere verbindet ja oft die Vorstellung von einer besseren Welt, und zum Zeitpunkt der Entwicklung dieser Vision müssen sie sich oft die Frage stellen lassen, ob sie «nichts Sinnvolleres» im Kopf hätten, da ihre Mitmenschen die Realität nicht wie sie wahrnehmen. Ja, ich fühle eine Art Seelenverwandtschaft.

Sie beschäftigen sich seit bald 30 Jahren mit Windenergie. Wie ist es dazu gekommen?

Heinrich Timm, einer der letzten alten Emsfischer, hatte seinen Fischkutter nach meinem im Krieg gefallenen Opa, Ubbo de Witt, benannt. Gemeinsam mit meiner Oma hatte ich das Glück, viele Tage mit ihm auf dem Wasser zu verbringen, Tag und Nacht den Elementen ausgesetzt. Als Segler habe ich diese Passion fortgesetzt. So war es nur konsequent, in der Arbeitsgruppe Physik regenerativer Energiequellen in Oldenburg das Physikstudium aufzunehmen und gemeinsam mit vielen fortschrittlichen Professoren an der Carl von Ossietzky Universität diese Berufung für eine bessere Welt auch auf anderer Ebene fortzusetzen.

Wie viele Windparkanlagen haben Sie bisher realisiert?

Die technische Entwicklung der Windenergie hat mir hier den Weg vorgegeben. Anfänglich waren es erste Hofanlagen zur Mitnutzung des erzeugten Stroms in der Landwirtschaft. Zwischenzeitlich sind viele Windparks in Deutschland, Frankreich, Polen und Brasilien mit über 1000 MW dazugekommen.

Welches ist der wichtigste?

Auf einer Sandbank in der Nordsee haben wir 2001 die Planung für unseren ersten Offshore-Windpark begonnen. Hier sollte 24 Stunden am Tag umweltfreundlicher Strom produziert werden. Der Name des Projekts war geboren: Sandbank 24. Heute ist der Windpark gebaut und produziert mit 72 Windenergieanlagen der 4-Megawatt-Klasse (288 MW) genug Strom, um mehr als 400 000 Haushalte zu versorgen.

Sie entwickeln On- und Offshore-Windparks. Welches sind die Vor- und Nachteile der beiden Varianten?

Unsere Kulturlandschaft ist einem stetigen Veränderungsprozess unterworfen. Landwirte sind heute auch (dezentrale) Energiewirte. Sowohl Offshore-Anlagen an der Küste mit «dem Fuss im Wasser» wie auch Onshore-Anlagen an Land können nach Ablauf ihrer Betriebszeit rückstandsfrei zurückgebaut werden. Die Kosten dafür sind kalkulierbar und müssen vom Betreiber vor Baubeginn in Form von Bürgschaften hinterlegt werden. Der Teufel steckt jedoch wie immer im Detail, zum Beispiel einer naturverträglichen Planung unter Einbindung der Anwohner auf dem Festland oder der umfangreichen Abwägung möglicher Auswirkungen auf die See- und Zugvögel sowie die Schweinswale während der Bauphase und des Betriebs offshore.

Die grossen Offshore-Windparks haben den Vorteil, dass sie unseren unmittelbar wahrgenommenen Lebens- und Erholungsraum nicht so stark beeinträchtigen wie die Onshore-Windparks, an deren Erscheinung im Landschaftsbild viele Menschen sich erst noch gewöhnen müssen. Offshore ist die Energieerzeugung zudem wesentlich verlässlicher, der Wind weht nahezu immer, der Ertrag ist mehr als doppelt so hoch wie onshore.

Welche Bedeutung kommt der Windenergie in Zukunft zu?

Die Windenergie ist die kostengünstigste erneuerbare Energie und wird weiterhin einen grossen Anteil an der Stromerzeugung und zur Erreichung der Klimaziele wahrnehmen. Persönlich würde ich es begrüssen, wenn es gelingen würde, den grünen Strom direkt an die Steckdosen der Verbraucher abzugeben.

Worauf legen Sie als Weinliebhaber wert?

Es ist für mich wie bei einem guten Musikstück: Der Text und die Noten müssen zusammenpassen. Deshalb habe ich mich gefreut, Delinat kennenzulernen, und damit so überzeugende Winzer wie den Katalanen Josep Maria Albet i Noya, der die gemeinsame Überzeugung und Vision ebenfalls lebt.

Wann und wie haben Sie Bekanntschaft mit Delinat gemacht?

Eine Zugfahrt und ein zufällig gefundener Flyer haben mich auf Delinat aufmerksam gemacht. Die lieben Menschen und Überzeugungstäter hinter Delinat habe ich auf einer gemeinsamen Segelreise kennengelernt.

Das war 2016. Sie waren mit Ihrer Familie an Bord der Sea Cloud II, die als Delinat-Weinschiff im Mittelmeer unterwegs war. Wie ist Ihnen diese Reise in Erinnerung geblieben?

Windstärke neun, ein grosses Erlebnis gemeinsam mit weiteren Weinbegeisterten und meiner Familie, nicht nur wegen des gemeinsam erlebten und überstandenen Extremereignisses. Eine grandiose Annäherung an schöne Hafenstädte im Mittelmeer und an Weingüter der Delinat-Familie.

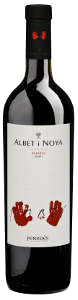

Weintipp Ubbo de Witt

Weintipp Ubbo de WittAuf der Reise mit der Sea Cloud II haben wir den katalanischen Winzer Josep Maria Albet i Noya kennengelernt. Er lebt seine Überzeugung und Vision beim Wein genau so, wie wir das beim Wind tun. Sein Spitzenwein Reserva Martí ist im Geschmack kräftig, aber zugleich samtig und leicht fruchtig mit der richtigen Abstimmung des Geschmacks nach Kräutern.

Albet i Noya Reserva Martí

Penedès DO 2011

www.delinat.com/1643.11