Erica Bänziger ist leidenschaftliche Naturköchin und schreibt seit über 20 Jahren Kochbücher. Sie lebt im Tessiner «Dimitri- Dorf» Verscio und führt dort ihr Gesundheitsstudio Olivo. Bei einem guten Tropfen verrät sie, dass sie nicht nur beim Essen, sondern auch beim Wein auf Bio setzt.

Als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Kochbuchautorin, Kursleiterin, Dozentin, Journalistin und Wildkräutersammlerin sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Was machen Sie am liebsten?

Erica Bänziger: Am liebsten beschäftige ich mich in der Natur mit essbaren Kräutern, Heilpflanzen und Bäumen. Ich liebe es, mit Kindern und meinen Eseln dem Fluss Melezza entlang zu wandern und den Leuten das Wesen der liebenswürdigen Esel und die Kräutervielfalt näherzubringen.

Wie bringen Sie alle Ihre Tätigkeiten unter einen Hut?

Wie bringen Sie alle Ihre Tätigkeiten unter einen Hut?

Na ja, das ist nicht so kompliziert. An einem oder zwei Wochenenden im Monat arbeite ich als Dozentin an der Apamed Fachschule in Jona. Als Leiterin von Koch- und Ernährungskursen bin ich vorwiegend abends tätig. Dazwischen schreibe ich Kochbücher, bin als freie Journalistin tätig, oft in der Natur unterwegs und koche für meine Söhne Filippo und Oliver. Dabei wird auch viel getestet und Neues ausprobiert.

Was ist Ihnen wichtig bei all Ihrem Tun?

Ich bin eine echte «Bio-Gans», und das seit über 25 Jahren. Bio, Nachhaltigkeit und Natur sind mir schon in meiner Jugend in Berlin wichtig gewesen. Ich liebe die Natur und möchte sie so schonend und respektvoll wie möglich behandeln, daran richte ich meine Aktivitäten aus.

Erica Bänziger hat ihre Wurzeln im Appenzellischen. Geboren wurde sie 1963 aber in der Nähe von München, aufgewachsen ist sie in Berlin. Seit 1997 lebt die diplomierte Ernährungs- und Gesundheitsberaterin im Tessin. In Verscio führt sie das Gesundheitsstudio Olivo, wo sie Leute bei der Ernährungsoptimierung begleitet. Ferner arbeitet sie als selbständige Referentin und Ausbildnerin.

Seit 20 Jahren verhilft sie als erfolgreiche Kochbuchautorin vergessenen Lebensmitteln zum Comeback und begeistert ihre Leser mit ihrer einfachen Küche für jeden Tag. Die Köchin aus Leidenschaft beweist mit ihren Rezepten immer wieder, wie lustvoll gesunder Genuss sein kann. Weitere Infos: www.ericabänziger.ch

Wie konsequent sind Sie dabei?

Bio ist ein Muss, und trotz aller Unkenrufe von Gegnern ist es für mich eigentlich unmöglich, nicht Bio einzukaufen. Wobei ich auch von Freunden und Bauern einkaufe, die aus Kostengründen nicht zertifiziert sind, die ich aber kenne und von denen ich weiss, wie sie wirtschaften.

Weshalb leben Sie im Tessin?

Weil es mir der Süden und die etwas mediterranere Lebensart angetan haben. Hier kann ich zwei Esel halten und meiner Kreativität freien Lauf lassen. Künstler und Schreiber hat es ja immer schon in den Süden gezogen.

Ein im vergangenen Sommer verstorbener Künstler lebte in Ihrer Nachbarschaft. Kannten Sie den berühmten Clown Dimitri persönlich?

Ja, ich wohne ja unmittelbar neben seinem Theater, wo ich viele grossartige Aufführungen miterlebt habe. Für eine Reportage «Kochen mit Prominenten» einer Zeitschrift habe ich bei ihm zu Hause eine Polenta gekocht. Dimitri war eine sehr charismatische Person, die wir in Verscio sehr vermissen.

Wie stehen Sie als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin zum Wein?

Ich liebe feine Rotweine, aber auch mal einen Rosé, wenn es heiss ist, oder ein Glas Prosecco. Gesund ist Wein ja auch wegen des Resveratrols. So gesehen gehört er zum mediterranen Lebensstil und zu meiner geliebten mediterranen Küche. Was wäre ein feines Essen mit Kräutern, Olivenöl ohne ein gutes Glas Biowein? Zurzeit beschäftige ich mich auch mit der Prävention von Alzheimer, und da gehört moderater Weinkonsum erfreulicherweise auch dazu.

Wo liegen Ihre Vorlieben?

Als Wahltessinerin mag ich Weine, die aus dem Süden kommen, Spanien, Italien, Portugal! Es dürfen auch leichtere, aber trotz allem gehaltvolle Rotweine sein. Ich finde, da hat Delinat, ohne zu schmeicheln, eine sehr schöne Auswahl, und es gibt immer wieder auch im Degu-Abo tolle Entdeckungen.

Wie kamen Sie auf Delinat?

Das ist lange her. Als ich in der Vita-Sana- Klinik in Breganzona als Ernährungsberaterin und ein Jahr auch als Gerantin des Sanotels tätig war, hatten wir Delinat-Weine im Sortiment. Seither kenne ich auch Astrid und Karl Schefer, die beide auch schon mit mir auf Kräutertour waren. Delinat ist für mich der Inbegriff für Biowein schlechthin! Auch an unseren Kochretreats mit meinen Ernährungsstudenten gehört Delinat-Wein immer dazu!

Ein Wunsch für die Zukunft?

Umziehen ist ein Muss. Super wäre eine kleine Bio-Pension oder ein eigenes B&B, wenn meine beiden 13- und 17- jährigen Jungs flügge oder ausgebildet sind. Einer macht eventuell eine Kochlehre. Wer weiss, was dann wird …

Weintipp Erica Bänziger

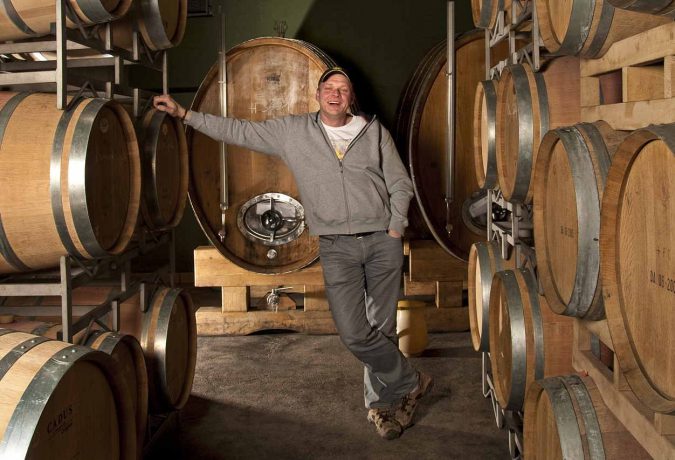

![]() Ich liebe gehaltvolle Weine aus südlichen Ländern. Im Delinat-Sortiment finde ich diesbezüglich eine breite Auswahl. Zu meinen Lieblingsweinen gehört der Altos del Cierzo der Winzerbrüder Alberto und Santiago Ramírez vom Weingut Las Cepas. Er mundet mir sehr, auch weil er gut zu meiner eher einfachen, aber lustvollen Küche passt. Ein dichter, würziger und wunderbar geschmeidiger Rioja.

Ich liebe gehaltvolle Weine aus südlichen Ländern. Im Delinat-Sortiment finde ich diesbezüglich eine breite Auswahl. Zu meinen Lieblingsweinen gehört der Altos del Cierzo der Winzerbrüder Alberto und Santiago Ramírez vom Weingut Las Cepas. Er mundet mir sehr, auch weil er gut zu meiner eher einfachen, aber lustvollen Küche passt. Ein dichter, würziger und wunderbar geschmeidiger Rioja.

Altos del Cierzo

Rioja DOCa 2015

www.delinat.com/2664.15